Siempre pierden las víctimas. No es una consigna ni una exageración retórica. Es la regularidad con que opera un sistema cuando los abusos involucran a personas poderosas y quienes denuncian viven en la periferia del poder: menores de edad, campesinos o pescadores artesanales, pequeños inversionistas, trabajadores o, simplemente, ciudadanos sin redes ni protección.

Los ejemplos se repiten con una crudeza casi obscena. Abusos sexuales a niños y jóvenes encubiertos durante años por redes eclesiásticas o políticas; atropellos donde la vida de un campesino vale menos que el apellido del responsable; fraudes financieros donde miles de pequeños ahorrantes pierden todo mientras los protagonistas negocian defensas de élite y salidas “institucionales”. Cambian los nombres y los países, pero el patrón es siempre el mismo: el sistema se cierra para proteger a uno de los suyos.

Entonces surge la pregunta incómoda: ¿por qué casi nunca cae alguien realmente importante? ¿Por qué el escándalo no se traduce en justicia? Porque el escándalo no es justicia. El escándalo es visibilidad, funa mediática, indignación momentánea. Puede incomodar, pero no derriba estructuras. La justicia, en cambio, exige algo mucho más difícil: decisión institucional, voluntad política y tribunales dispuestos a ejercer el poder que tienen.

Para que un poderoso caiga no basta la sospecha, ni siquiera el clamor social. Se requieren pruebas sólidas y, sobre todo, la decisión de utilizarlas. Y esa decisión no surge espontáneamente. Aparece solo cuando existe una masa crítica de opinión pública, líderes de opinión y autoridades con poder real dispuestas a empujar en la misma dirección. El problema es que esas fuerzas rara vez coinciden. Los denunciantes se agotan antes. El sistema, en cambio, tiene tiempo, recursos y una defensa corporativa cerrada: “hoy por ti, mañana por mí”.

En ese contexto, resulta revelador —y escandaloso— que el Congreso se haya negado sistemáticamente a facilitar el levantamiento del secreto bancario. No se trata de un tecnicismo ni de una discusión jurídica menor. Está ampliamente demostrado que seguir la ruta del dinero es la herramienta más eficaz para perseguir la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, cuando llega el momento de dotar al Estado de esa capacidad, aparece el bloqueo transversal. ¿Por qué? Porque levantar el secreto bancario no amenaza a los delincuentes comunes: amenaza al poder real. Y esa es una línea que muchos no están dispuestos a cruzar.

Por eso los casos de corrupción o tráfico de influencias en la cúspide del Poder Judicial generan un daño tan profundo. No solo porque afectan causas concretas, sino porque erosionan la confianza en la última barrera que debería proteger a los débiles. Sin tribunales serios, honestos y transparentes, no hay Estado de Derecho: solo administración del poder.

Durante años nos enorgullecimos de tener instituciones sólidas. “Dejemos que las instituciones funcionen”, se decía. Dos décadas después, la evidencia es brutal: muchas no funcionan, o funcionan solo para algunos. La corrupción ya no es solo un problema de víctimas con nombre y apellido. Es una sociedad entera vulnerada en su derecho a acceder a las riquezas que produce.

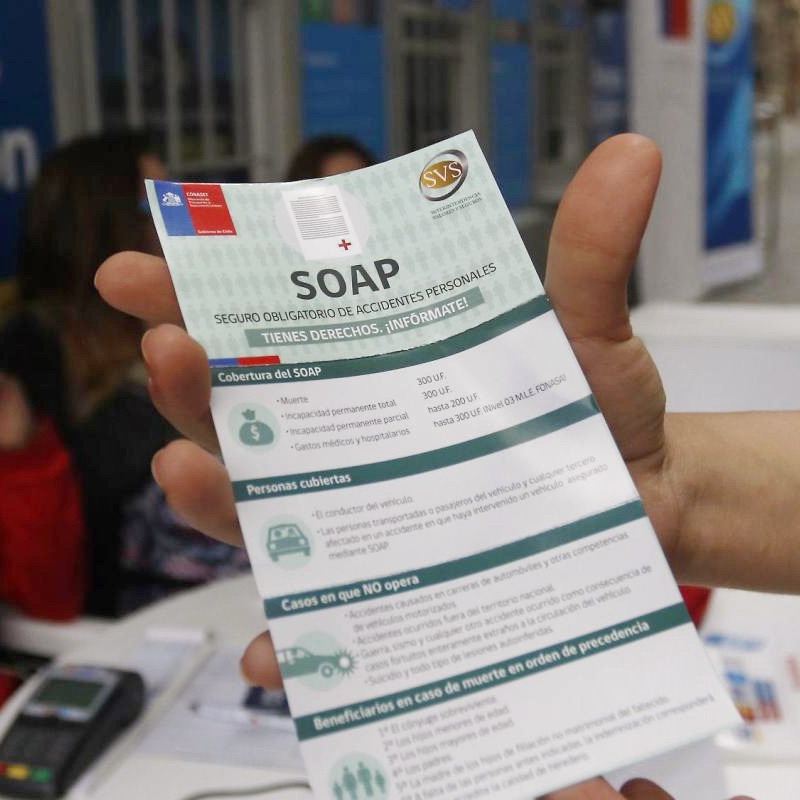

Víctimas invisibles de un sistema de salud desfinanciado por miles de licencias falsas. Usuarios de un transporte público deteriorado por el no pago masivo de tarifas. Ciudadanos que incluso celebran que el Congreso elimine con ligereza las multas por no pagar autopistas. Una laxitud que viene de arriba y se filtra hacia abajo.

Cuando las instituciones no funcionan, siempre pierden las víctimas. El problema no es solo ético ni moral. Es estructural. Y mientras no se enfrente como tal, la injusticia seguirá siendo la regla y la indignación, apenas un espectáculo ocasional.

Suscríbete al boletín:

Suscribete Gratis